Un’idea monolitica di autorialità

Matteo Gaspari

Hamelin Associazione Culturale

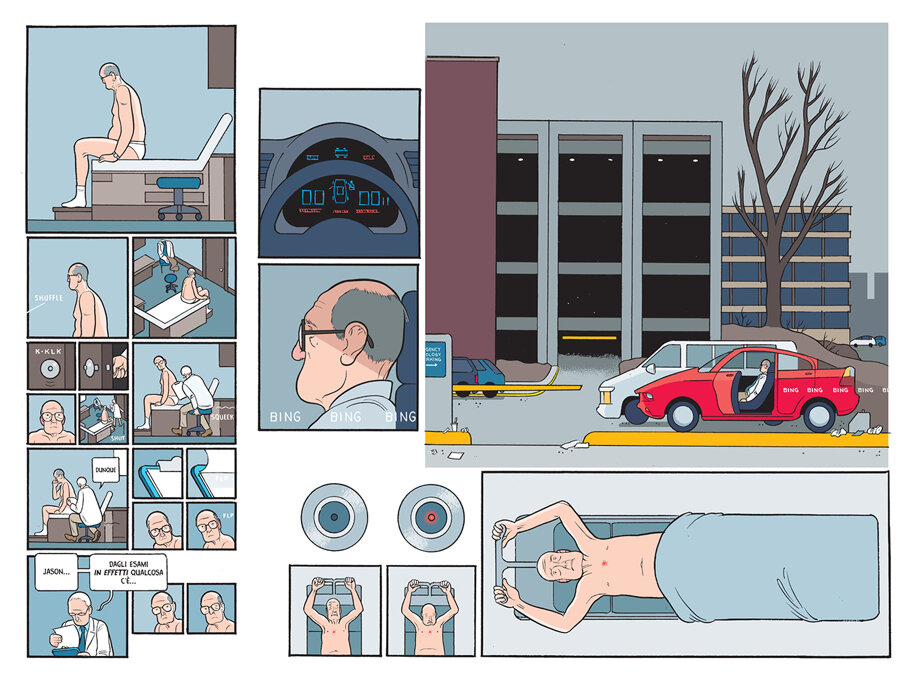

©Chris Ware, Rusty Brown (tavola 256)/© edizione italiana Coconino Press – Fandango

©Chris Ware, Rusty Brown (tavola 256)/© edizione italiana Coconino Press – Fandango

19.07.2021

Da assiduo frequentatore di quelli che qualcuno definirebbe i salotti buoni e meno buoni del fumetto, non posso nascondere una certa insoddisfazione. Insofferenza, quasi. E questo pure a fronte dell’esplosione editoriale che da un decennio pare investire senza sosta questo linguaggio, e pur nella piena consapevolezza che tale insofferenza non riguarda quanto e cosa viene pubblicato ma quanto e cosa si legge, come lo si legge e come se ne parla.

L’avvento del graphic novel, di cui si è discusso anche troppo, ha senza dubbio rappresentato in un primo momento un’alternativa alla percezione precedente, a quel pregiudizio che voleva il fumetto relegato ad arte ancillare e secondaria, buona al più per intrattenimento spicciolo. Vent’anni e rotti più tardi, tuttavia, non posso che rammaricarmi di fronte alla sensazione che quel vento di novità, carico di promesse e direzioni inesplorate, si sia sopito. O, se non lo è, di fronte alla generale incapacità di guardare avanti preferendo una certa nostalgia, senza accorgersi che quello che era nuovo due decadi fa non lo è più.

Se ripenso all’ultimo paio d’anni e ai fumetti considerati “davvero importanti” pubblicati in Italia in quel periodo mi vengono in mente senza sforzo l’attesissimo Rusty Brown di Chris Ware, Clyde Fans di Seth e – in misura minore – Ombelico infinito di Dash Shaw. Oltre a portare il marchio dello stesso editore, questi titoli hanno altro in comune: mole e rilevanza del prezzo di copertina se guardiamo all’oggetto; descrizione di massima dell’autore – maschio, bianco, nordamericano, di una certa estrazione sociale –; una certa poetica che oscilla tra la nostalgia e il rammarico restituita al lettore abbracciando – con l’eccezione parziale di Shaw – una sorta di possanza formale che di molto si avvicina alla pesantezza esibita.

In Rusty Brown, con il rigore talvolta ostativo cui Ware ci ha abituato nel corso della sua carriera, seguiamo le vicende di un bambino inadeguato al mondo che lo circonda, di suo padre con il rimpianto dell’amore perduto e di una vita scaduta nella mediocrità, di un bullo di quartiere che mancherà anno dopo anno di cogliere la felicità che la vita gli propone – schiavo della sua inadeguatezza morale – e di un’insegnante di scuola elementare segnata dal trauma di aver abbandonato la figlia. 358 pagine, 40 euro.

In Clyde Fans osserviamo la fine di un lungo percorso di deterioramento interiore di due fratelli gestori di un negozio di ventilatori nell’epoca dell’aria condizionata, entrambi incapaci di abbandonare l’anacronismo delle loro esistenze e l’inspiegabile abbandono paterno. 488 pagine, 42 euro. In Ombelico infinito leggiamo di una famiglia vagamente disfunzionale nella quale i figli proiettano sulla separazione dei genitori ormai anziani la propria incapacità di abbandonare il passato, di cresce se vogliamo. 732 pagine, 32 euro. Abbandonare e incapacità di abbandonare sono evidentemente sentimenti centrali e ricorsivi di una certa poetica.

Mi torna in mente Calvino, che dedicava il primo capitolo delle sue Lezioni americane alla Leggerezza e attribuiva alla letteratura la funzione esistenziale di “ricerca della leggerezza come reazione al peso di vivere”. Qui si respira invece il rifiuto della leggerezza, formale quanto emotiva, quasi che la leggerezza potrebbe rievocare quell’immagine di frivolezza associata al fumetto contro la quale a lungo si è combattuto. Credo che, al netto del valore artistico, questa pesantezza – non necessariamente intesa in modo negativo – spieghi e giustifichi in buona misura lo zelo con cui questi titoli sono attesi, letti e discussi da tutta una generazione di lettori che vent’anni fa ha scorto in essi la via d’uscita dallo stigma che accompagnava la loro dieta culturale ma ha finito per rimanerci intrappolata dentro. D’altro canto sono libri pesanti, belli, grossi, costosi, seri, importanti. Altro che giornaletti. È fuori discussione.

Lo ripeto a scanso di equivoci, non intendo in alcun modo negare il valore artistico di questi fumetti, né suggerire che null’altro di meritevole abbia raggiunto gli scaffali anche solo negli ultimi mesi. Tutto il contrario! L’espansione continua di questo segmento del mercato editoriale e il sempre crescente interesse di lettori ed editori ha di certo generato una produzione sotto steroidi attraverso la quale è difficile orientarsi, ma ha anche moltiplicato le voci aumentando il peso assoluto del buono che c’è, pur diluendolo in un mare di mediocrità. Solo bisogna saperlo cercare, quel buono. Riconoscerlo e apprezzarlo. E credo che compito di una critica sensata sarebbe (anche) quello di indicare la strada, invece che limitarsi a percorrere e ripercorrere quel sentiero già battuto che tanto ci suona confortevole.

Stiamo poco alla volta rafforzando un’idea monotipica di buon fumetto e un’idea altrettanto monotipica di autorialità nel fumetto. Così sappiamo apprezzare Nick Drnaso perché assomiglia a Ware; Hartley Lin ci ispira dato che ricorda un incrocio tra la verbosità di Seth e l’estetica di Adrian Tomine; mentre l’incedere più errabondo di – chessò – Tommi Parrish o Eleanor Davis è offuscato dall’epopea autodefinitasi ombelicale di Shaw.

Di Gipi preferiamo l’autobiografismo morbido di Incontri straordinari con applausi finti alla distopia di La terra dei figli, alla riflessione ambientale e filosoficamente umana di Atto di Dio di Giacomo Nanni sceglieremmo un qualsiasi racconto sul disagio della provincia italiana. Meglio poi se vagamente autobiografico: cosicché Italo di Vincenzo Filosa buca di più di Non mi posso lamentare di Paolo Cattaneo.

Ho il sospetto che questa generale reverenza, giustamente meritata da tutti autori citati, li abbia trasformati sì in classici indiscutibili, canonizzandoli, ma con l’effetto di negare loro ogni carica eversiva e disinnescando possibilità alternative in una omogeneizzazione nella percezione del valore. “D’un classico ogni rilettura è una lettura di scoperta come la prima”, scrive Calvino in Perché leggere i classici. Solo che sarebbe bello leggere anche qualcos’altro, sapendolo apprezzare pur nella sua distanza da questo canone così consolidato.

Abbiamo invece attribuito valore a priori a queste poetiche e a queste estetiche, condannandole a diventare le statue di sé stesse, cristallizzate nella loro bellezza fuori dal tempo. Un destino che perfino Perseo amministrava solo nei casi più estremi e di certo, questo sì, senza alcuna leggerezza.