11.01.2021

Immagini e paesaggio. Una premessa

Enrico Camprini

Luca Coclite, Hall, still from video, 2017, courtesy l’artista e Ramdom

Luca Coclite, Hall, still from video, 2017, courtesy l’artista e Ramdom

Scrivere del rapporto che sussiste oggi tra immagini, paesaggio e produzione artistica è compito, per non dire impresa, difficile e per molti versi titanico, se lo si intende assolvere con una certa esaustività. Non solo per la complessità e la varietà delle articolazioni teoriche e disciplinari in campo, ma soprattutto per il fatto che si tratta di una questione, forse più di altre, centrale per delineare qualsiasi discorso critico sul contesto culturale, e nondimeno sociale e politico, contemporaneo. Conviene allora procedere per gradi, soffermarsi su elementi, casi specifici che – per quanto possibile – rappresentano una modalità attraverso cui affrontare il problema, quantomeno dalla prospettiva degli artisti. Vorrei dunque fare un tentativo che, a una prima impressione, potrebbe sembrare poco utile o addirittura fine a se stesso, ma che altro non è che un esercizio comune, o così dovrebbe: guardare un’immagine senza sapere di cosa si tratti, fuori contesto. Trarre da essa il maggior numero di stimoli estetici e di informazioni visive possibili in base alla modalità in cui si presenta al nostro sguardo e alle sue caratteristiche intrinseche. Proviamo a isolare tre immagini come le seguenti: cosa, ad un primo impatto, è lecito dire? La prima (fig. 1) ci mostra un mare azzurro incontaminato popolato da bagnanti, con ogni probabilità vacanzieri che si godono un litorale indefinito (potrebbe trattarsi del nostro Mediterraneo così come di altri lidi). Ciò che vediamo non ci dice assolutamente nulla, eppure è perfettamente riconoscibile nel senso di quella visione edenica, replicabile, da cartolina pubblicitaria in cui spesso ci si imbatteva fisicamente, e ora virtualmente.

Notiamo però anche l’evidente anomalia dell’immagine che – divisa in due – sembra mutare internamente e crollare su se stessa. Per quanto questa anomalia si presenti con caratteristiche che possono suscitare qualche interrogativo – se non altro per questioni formali e percettive stimolate dalla frattura, che pare tracciare l’asse di simmetria, e dall’effetto straniante che può generare – essa in sé non si colloca come qualcosa di così inconsueto nell’orizzonte del nostro sguardo. Immersi come siamo nelle immagini digitali, i nostri occhi potrebbero essersi bene abituati a certe storture, errori di funzionamento o, più precisamente, anche se non esattamente in questo caso, glitch; fortuiti o volontari che siano, simili mutazioni delle immagini ci risultano tutt’altro che estranee.

Luca Coclite, Appunti dal Regina Pacis, 2017, courtesy l’artista e Ramdom

Luca Coclite, Appunti dal Regina Pacis, 2017, courtesy l’artista e Ramdom

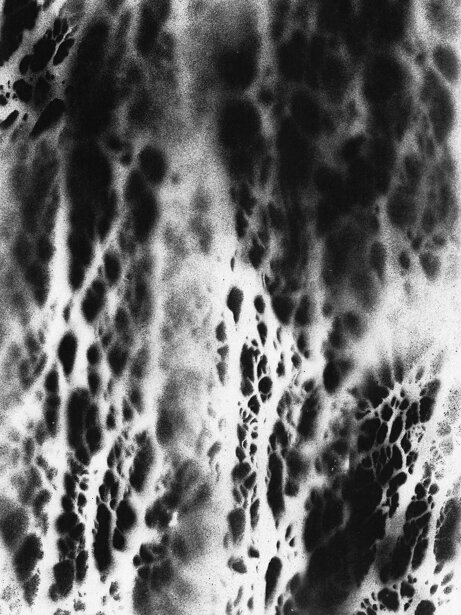

Se osserviamo la seconda immagine (fig. 2) riscontriamo qualcosa di non meno familiare: ancora un litorale, in una veduta dall’alto che ci ricorda la ripresa di un drone o, più precisamente, le immagini satellitari che normalmente incontriamo utilizzando Google Maps. Anche in questo caso una frattura centrale, sotto forma di linea rossa – che a ben vedere non è tracciata né posticcia, ma fa parte dell’ambiente fotografato – divide simmetricamente la zona centrale di spiaggia che separa la riva del mare da un edificio retrostante. La terza immagine (fig. 3) è invece completamente diversa. Rivela una certa ambiguità, si rifà forse a forme che possiamo riconoscere e al tempo stesso le nega, mostrando un reticolo in bianco e nero, in bilico tra naturalità e artificialità.

Ora, questo breve esercizio è evidentemente paradossale. Lo è non solo perché abbiamo omesso di specificare che quelle di cui sopra sono immagini di opere di Luca Coclite (Gagliano del Capo, LE, 1981), artista la cui ricerca si concentra proprio sul problema del paesaggio, del territorio e del suo cambiamento; abbiamo inoltre rimosso il fatto che le prime due siano frame provenienti dalla stessa opera, la video installazione Hall (2017) e che facciano dunque parte di un unico complesso discorso per immagini, e che la terza sia invece un’immagine che – con qualche licenza – mi permetto di definire pittorica nella struttura, e matrice di opere pittoriche: si tratta infatti della raffigurazione di una trama ricavata dallo scheletro del fico d’India, utilizzato dall’artista come stencil. Non è certo possibile aspettarsi che il senso specifico, la qualità estetica e, non per ultima, la destinazione politica di alcune immagini possano emergere totalmente in modo spontaneo e senza mediazione. Non è pensabile che da una singola immagine si possa cogliere l’articolazione di un problema complesso. Da una veduta dall’alto e da una strana fotografia da cliché di villeggiatura non si coglie la narrazione di Hall – che racconta simbolicamente la vicenda di un edificio nato come colonia estiva, diventato centro di detenzione per migranti e infine resort di lusso – oppure il senso di interventi come la serie Supertrama, in cui l’utilizzo del fico d’india come matrice va oltre la dimensione ludica dell’intervento pittorico, e apre a una riflessione critica sui luoghi comuni legati al paesaggio incontaminato del sud del Mediterraneo, in realtà fragile e sotto lo scacco di una sempre più serrata speculazione capitalistico-turistica. Tuttavia – qui il problema dell’artista in rapporto all’immagine – qualcosa può e deve emergere: una traccia, un segno, una frattura, anche letterale, come l’ambigua linea rossa nel frame da Hall – in realtà un tappeto rosso srotolato fino al mare – o i reticoli delle trame: un elemento che ci consenta di sottrarre quella che stiamo osservando al flusso amorfo e piatto delle altre immagini.

Luca Coclite, Trama, 2016, courtesy l’artista.

Luca Coclite, Trama, 2016, courtesy l’artista.

Questo è il paradosso in cui ci troviamo. In un’epoca in cui le immagini sono pervasive, invadono il nostro campo visivo e la nostra sfera cognitiva incessantemente, pensare l’efficacia di esse non può prescindere da una loro collocazione nel flusso indistinto degli stimoli scopici. Il flusso è ovviamente la rete in generale, il feed di qualsiasi social network in particolare, dove immagini di ogni sorta si susseguono senza soluzione di continuità, depotenziandosi vicendevolmente in un effetto domino che finisce per anestetizzare, diseducare alla differenza. Il problema da cui siamo partiti – il rapporto tra immagine e paesaggio sotto un profilo di critica sociale e politica – vede certo nell’artista una figura di riferimento e nella forza dell’immagine uno strumento essenziale, ma sempre nel momento in cui essa, immersa nel flusso, riesca a far breccia sui luoghi veri d’appartenenza delle immagini, che sono da sempre spazi e corpi. Si tratta, in fondo, di tentare di rispondere a una questione che oltre un decennio fa poneva Paul Virilio, e altri prima di lui: «Come opporre una resistenza efficace alla repentina derealizzazione di un mondo in cui tutto è visto – già visto e immediatamente dimenticato? Come persistere nello spazio reale dell’opera, quando l’accelerazione del tempo reale trascina via tutto al suo passaggio?» (P. Virilio, L’arte dell’accecamento, Raffaello Cortina, Milano, 2007, p. 85). Certamente lo spazio reale dell’opera non ci confina alla virtualità di uno schermo con cui interagiamo in ogni momento, ma al suo interno proliferano paesaggi di immagini. Districarsi fra di essi è premessa affinché un’opera, come ad esempio quelle di Coclite, possa evidenziare criticamente nodi problematici del reale, quelli legati al paesaggio inclusi.